子育て世帯の皆さん、こんにちは。共働きのまぴちゅーです。

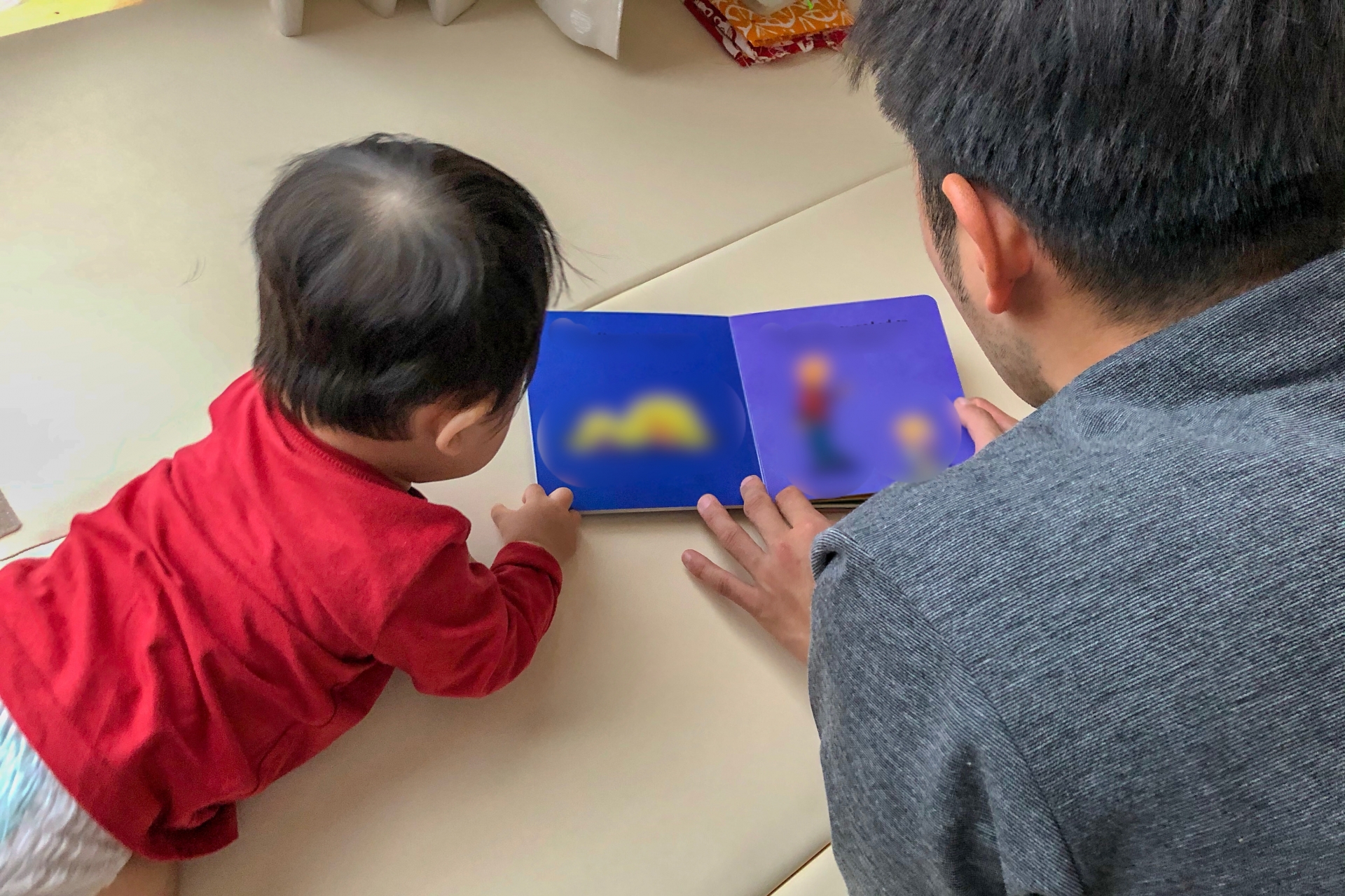

まぴちゅー(父)は熱心に読み聞かせをしています。

胎教から始まり、最近は寝かしつけのタイミングで絵本を読むのが日課です。

教育の成果か、日中にもまぴちゅー(子)は絵本をもって膝に乗ってくるようになりました。

今日は胎教で読んでいた本や、読み聞かせをする際に考えていることなどを書いていこうと思います。

胎教で読んでいた本

異様なチョイスですが、まぴちゅー(父)が胎教で読んでいた本の例は以下です。

- ピーター・ギャリソン『アインシュタインの時計ポアンカレの地図』

- 宮沢賢治「注文の多い料理店」(全集より抜粋)

- スーザン・バーレイ『わすれられないおくりもの』

選定基準として、読み聞かせる親自身が心の底から興味をもって読めるものを選んでいます。

まぴちゅー(父)は自身の声を子どもに聞かせることを重視しているので、

子供向けの内容ではなく自身が読んでいる本を最初は読み聞かせていました。

しかし、まぴちゅー(母)から「アインシュタインの本はおかしい」と物言いがつき、途中から若干方針を転換して宮沢賢治など文学作品や絵本を読み聞かせるようになりました。

胎動が激しい胎児だったので、なんとなく反応がわかり、聞いているのかいないのか(親の妄想にすぎませんが)手ごたえらしきものがありました。

胎教は影響したか?

いまだ2歳にならないので、胎教の影響は明確にはわかりませんが、まぴちゅー(父)は胎教で読んでいた本を読み聞かせることによって、

- 新生児期から音に反応して言語の概念があるように見える

- ストーリー性のあるアニメーションを見て何となく理解しているように見える

- 対象年齢が高めの絵本をおとなしく聞くようになった

というような効果があるように思います。

生後半年もしないうち、予防注射を打った日のこと、寝かしつける際に「今日は注射を打って大変だったね」と言ったら、突如として泣き出すということがありました。

単なる偶然という可能性が高いですが、そのほかにも何らかの単語に反応しているようなそぶりを見せることが多く、

「まぴちゅー(子)の前で話すときは気を付けないとね」と夫婦で話していました。

また、友人の子供たちと比較して、テレ東の「しなぷしゅ」を見せると違いがあります。

「ひかりの森」というセリフのない紙芝居のようなアニメーションのコーナーで「つまらない!さっさとスキップして!」とでも言いたげに怒り始める子が多いのですが、まぴちゅー(子)はむしろニコニコして見ています。

おそらく、2歳未満の子供にとって、リズム感とビビッドな色合いの多い歌のコーナーの方が楽しいのに対して、柔らかな色調でストーリー性が高い「ひかりの森」は退屈なのだと思います。

それに対して、まぴちゅー(子)はむしろストーリー性を楽しんでいるようです。

最近でも3~4歳児向けの本をニコニコしながら聞いていて、指さしながら「おお!あんわん!あ!」など謎の単語で話しています。

本人も楽しんでいるようですが、膝にのせて読み聞かせていると時折、ニヤニヤっと笑いながら見上げてくるタイミングがあり「こういうのが好きなんだろ?」と言われているような感覚があります。

共働きの父にとっての読み聞かせ

どうしても父親というのは母親に比べて、存在感が薄くなりがちです。

まぴちゅー(父)の職場は比較的育児に前向きで、変則的な勤務を認めてくれているので、仕事を中断して、「夕食→入浴→読み聞かせ=寝かしつけ」という家族の時間をもってから仕事に戻ることができます。

今後も何とかやりくりして親子の絆を深めるために今後も読み聞かせを継続していこうと思います。

次回このシリーズでは【おすすめ絵本乳児編】を書こうかなと考えています。

それではこの辺で。

おやすみなさい。

コメント